Últimamente no salgo de mi asombro. Cierto es que el escenario político no para de dar motivos para asombrarnos, pero no, no va por ahí el asunto. El asombro se ha quedado ligado a mi acontecer como la silueta que la sombra dibuja sobre el asfalto. Ojalá fuera el asombro de la poesía, ese que incita al misterio y que alumbra la evocación. Pero tampoco va por ahí la cosa. El asombro ha proyectado, en mi rostro, cierto gesto de inquietud y preocupación, un gesto que ha traspasado las barreras de la piel para llegar a lo hondo, para tocar donde más duele. Y es que todo tiene un límite -aunque estemos en la era de la exaltación de la (falsa) libertad individual, excusa perfecta para perjudicar la libertad colectiva-, especialmente, cuando está en juego la credibilidad del ejercicio del feminismo en un momento tan crucial como éste.

Las brasas del manifiesto liberal francés, que proclamaba una reformulación del feminismo contemporáneo, han continuado calentando el (falso) debate sobre lo que debe ser deseo sexual y sobre los límites del abuso, debate que perjudica a la práctica feminista pues vende una (falsa) apariencia de resquebrajamiento al tiempo que le pone la mesa al capitalismo 2.0. Intentar que deseo y abuso compartan variables es tan mezquino como repugnante y, sobre todo, indigno. Quien dice no, quien no autoriza a ser manoseada por quien siempre se ha regulado según los parámetros de la masculinidad hegemónica, sabe muy bien cómo manejar su deseo, cuando ponerlo en juego y con quien debe ponerlo o ponerse. Por ello, quien firma artículos en los que, de manera deliberada, se busca incentivar la confusión entre ambos conceptos, tejer toda una maraña de palabras que únicamente ofrecen discursos relacionados con el sobredimensionado de la victimización de las mujeres sobre este asunto, es cómplice de las asimetrías y sabedor de su complicidad, por muchos likes y RT que haya conseguido a cambio.

Confundir deseo sexual con abuso es un asunto sumamente grave, como lo es la celeridad -una vez más- con la que muchos y muchas se sumaron en señalar al feminismo como potencia castradora en el asunto de la presencia de las azafatas en la Fórmula 1 y otros eventos de motor -salvo Moto GP-, por ejemplo. Sean Bratches, Director General de Operaciones Comerciales en Fórmula 1, anunciaba, esta pasada semana, que la Fórmula 1 no tendrá chicas en su parrilla con el objetivo de ajustarse a la actualidad y sus circunstancias. La respuesta en las redes sociales -y en algunos medios de comunicación- no se hizo esperar y con la fiereza con la que el patriarcado se está armando a través de este canal. Una vez más, el asombro. ¿Dónde están todas estas personas a la hora de denunciar las condiciones infrahumanas en las que trabajan Las Kellys? ¿Por dónde navegan cuando hay que señalar la indignidad de la brecha salarial? ¿La miseria a la que están condenadas miles de mujeres en este país?

Considero que la principal labor del Feminismo debe ser transformar el mundo, desactivar este entramado económico y político que sólo genera asimetrías -e infelicidad- para concebir un nuevo orden social radicalmente distinto del esquema hegemónico que lidera en cualquier latitud del planeta. Y en esa transformación radical no tiene cabida la cosificación de la mujer ni la prostitución ni el abuso ni el acoso ni la violencia ni la doble jornada ni la brecha salarial ni el techo de cristal ni los vientres de alquiler ni la vulnerabilidad laboral ni la estructura de poder de corte falocéntrico. Y punto. No hay más. A ver si comenzamos a tener claro el asunto. Estar contra la violencia machista no te hace ser feminista. Defender la igualdad salarial, tampoco. Asumir el feminismo desde el activismo, desde el convencimiento más absoluto, te sitúa frente a esta realidad y contra esta realidad y ello te lleva a señalar a todos los elementos anteriormente destacados para derribarlos y edificar un nuevo esquema político, económico, educacional y cultural, siendo conscientes, en todo momento, de las nuevas resistencias que el patriarcado es capaz de elaborar.

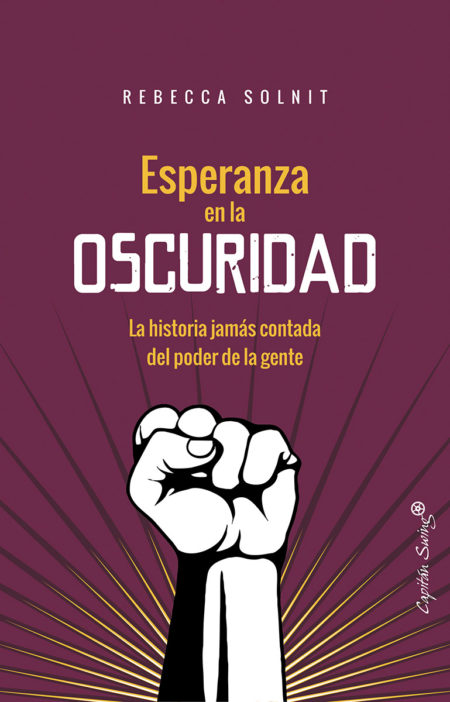

Esperanza en la oscuridad. La historia jamás contada del poder de la gente, de Rebecca Solnit (Capitán Swing, 2017) es un título escrito desde el pulso intelectual pero también emocional, un libro profundamente evocador que exalta la belleza del ser humano a través de sus acciones transformadoras y emancipadoras; un título que “fue escrito en contra de la tremenda desesperación que reinaba durante el cénit de poder de la administración Bush y el comienzo de la guerra de Irak. Aquello pasó hace mucho tiempo, pero la desesperación, el derrotismo, el escepticismo, la amnesia y las suposiciones de las que frecuentemente provienen no han desaparecido”. ¿Nos suena, verdad? Solnit apela, en este libro, al poder de transformación de la gente, esa multitud de tareas activistas que modelan el mundo y lo hacen más habitable y hermoso: “La esperanza que me interesa tiene que ver con perspectivas amplias que ofrecen posibilidades específicas que nos inviten a actuar, o que nos lo exijan”. Inspirar al poder colectivo para que la sociedad asuma la realidad real y, desde el lugar que a cada uno le corresponde, transformar su ámbito más cercano y, por ende, público, es uno de los principales argumentos de la narrativa feminista. No debemos olvidar esta premisa cuando las fuerzas falten, cuando el aliento se diluya, cuando los frentes se amplíen porque “cambiar el relato no es suficiente por sí solo, pero a menudo ha sido fundamental para conseguir cambios reales. Hacer una herida visible y pública es muchas veces el primer paso para subsanarla, y el cambio político a menudo sigue a la cultura, de modo que lo que durante mucho tiempo se había tolerado, ahora se vuelve intolerable, o lo que antes se había pasado por alto, ahora se convierte en obvio. Esto significa que todo conflicto es, en parte, una batalla sobre la historia que contamos, o sobre quien la cuenta y quien es escuchado”.

Ver artículo original