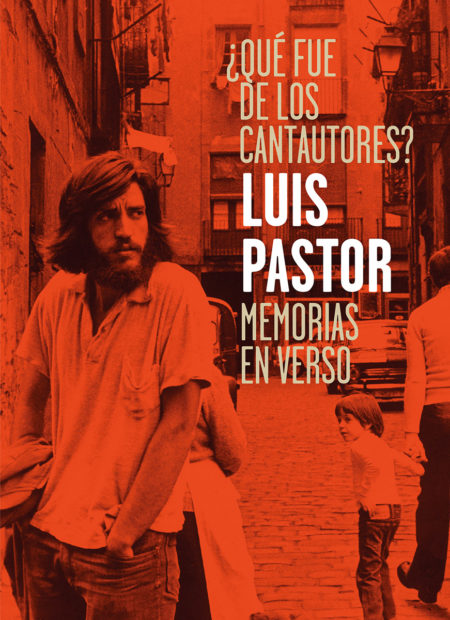

La voz de Luis Pastor (Berzocana, Cáceres, 1952) se abrió paso en los años 70 proyectando sus vivencias de barrio e inmigración hacia un espacio de poesía y conciencia crítica. El trovador extremeño, establecido de pequeño en Madrid, evoca sus orígenes y plantea preguntas en un libro tan personal como colectivo, ‘¿Qué fue de los cantautores? Memorias en verso’ (coedición de Capitán Swing y Nórdica Libros).

El cantautor, ¿es una figura del pasado?

Hubo un movimiento de cantautores en España que ya no se va a repetir. Un fenómeno que vivimos a través de la música, la palabra, los coloquios, la toma de conciencia con una trascendencia política, las señas de identidad de una tierra… El Aragón de los últimos 40 años, por ejemplo, no se podría explicar sin Labordeta. Y ahora lo que hay son cantautores que siguen creando pero desde un planteamiento más individual.

Usted grabó su primer disco sencillo, ‘La huelga del ocio’, en 1972. ¿Su voz era la del ‘nosotros’?

Totalmente. Vallecas, donde vivía, era parte del yo pero en el camino de cada día me encontraba con la chabola y la situación familiar y eso te transmitía rabia y ganas de contarlo. Pero para encontrar mi yo poético tuve que esperar unos años, hasta los 80, y ese camino es el que me lleva hasta estas memorias.

Un disco de Paco Ibáñez le cambió la vida.

Sí, con poemas de la generación del 27. Yo tenía 16 años. Me lo trajo Rufo, que después sería mi mánager, de París. Él era un activista que estudiaba para cura, y abrió el barrio, dinamizó los colectivos de adolescentes, iba a hablar con ellos, organizaba actividades… Como mis padres no me dejaban ir solo a cantar, si Rufo venía conmigo tragaban.

Con el tiempo usted encontró inspiración en los cantautores de Portugal y el mundo lusófono. ¿Tiene que ver con la cercanía de Extremadura?

Pues no, porque yo salí de ahí con siete años. Pero sí, a los norteamericanos no los entendía y en el portugués noté una cercanía. Primero, José Afonso, y luego los brasileños, que me enseñaron a cantar para adentro. Porque yo al principio no soportaba mi voz, cantaba como engolado. Escuché mucho a Chico Buarque, y luego, a Djavan, Caetano Veloso, Milton Nascimento… De Caetano aprendí a cantar bajito.

Entre esas lenguas que podía comprender estaba el catalán.

Claro, a los 17 años me llevaron al puerto de Barcelona, a una reunión clandestina de 30 jóvenes, a medianoche, y un cura obrero me regaló el primer ‘single’ de Ovidi Montllor: “Doncs era un rei que tenia / el castell a la muntanya…” (‘Cançó de les balances’). Y Rufo nos hacía escuchar a Raimon. ‘Al vent’ nos impresionó. ¡Qué fuerza! Cuando a los 20 años vine a grabar con el sello Als Quatre Vents, me empapaba todos los días de tres discos: Llach, Maria del Mar Bonet y ‘Cantares de andarilho’, de José Afonso. En mayo de 1972 vine a cantar a Santa Coloma, a la parroquia, y me quedé aquí hasta septiembre.

¿Qué efecto le produjo aquel recital?

Vi que Santa Coloma era igual que mi barrio, que era la misma realidad que en Vallecas. Emigrantes luchando por dignificar sus vidas. La parroquia estaba abarrotada y con gente vigilando en la puerta. Ahí empezó mi aventura de Barcelona, que me marcó mucho.

“Cataluña en esos tiempos / era la meca de España, / Barcelona era la caña / y Madrid una provincia / menos libre, menos limpia / más cateta y más huraña”, dice en el libro.

Es que era la realidad. Comparada con Madrid, Barcelona era deslumbrante, en todos los sentidos. Aquí buceé y conocí a Ramon Muntaner, que cantaba en un bar con Quintín Cabrera, y descubrí a los músicos que grabaron conmigo, como Xavier Batllés. Aunque en los cantautores de la ‘nova cançó’ había un prurito de prejuicio hacia los que cantábamos en castellano. Llegué a tener una discusión a través de un diario con el mánager de Lluís Llach.

Joan Molas. El Molas, sí, por unas declaraciones en que dije que “no hablamos el mismo idioma, pero hablamos el mismo lenguaje”.

Uno siempre ha tenido la sensación de que cierta élite de la ‘nova cançó’ fuera de Catalunya se permitía cantar contigo y dentro casi nunca lo hacía. Había como un recelo. No sé si respondía a una cuestión de clasismo o de ideología y reivindicación de una lengua prohibida. Con Carlos Cano fui a cantar por todo el cinturón de Barcelona, y con Quintín, pero con los otros…

El libro se termina cuando se enfilan los años 80.

El desencanto. El primero de una generación que nos creímos las utopías y sueños. De pronto nos sentimos vacíos: había caído la torre de nuestras verdades y nuestros dogmatismos. Hubo compañeros, militantes comunistas, que se quedaron colgados y acabaron en psiquiátricos. Fue duro. Yo estaba triunfando con mi tercer disco, pero sentía que cuando actuaba, mi mirada ya no era la misma.

Se retiró. En enero de 1979.

Aunque me dediqué a ir a clases de canto por primera vez en mi vida, y a trabajar en obras de teatro infantiles, a componer solo y con Luis Mendo… Más allá del desencanto político, me hacía una pregunta: “Mi triunfo es por mí, ¿o por un contexto social y político que nos ha aupado a los cantautores?”.

Una pregunta razonable.

Claro: “¿Valgo yo para esto?”. Necesitaba prepararme, y estudié, y leí más, y abandoné a los grandes poetas y me rodeé de amigos que escribían, como Bernardo Fuster, Carmen Santonja, de Vainica Doble, o el uruguayo Cástor.

¿Sintió entonces que los partidos se habían olvidado de los cantautores?

Sí, el cantautor podría haber sido reivindicado, dignificado, desde la izquierda. Aunque eso también lo vivieron otros sin ser cantantes. Gente válida, que no estaba en esto por un sillón, fue apartada.

Su función era ser crítico con todo, también con los suyos.

Se esperaba que el cantautor fuera sumiso, pero no somos así, y hay gente que se molesta porque cuando te pones a hablar con ellos es como ponerles un espejo delante en el que se reflejan, porque ellos antes eran como tú. Eso lo notaba yo en los 80 y 90 cuando iba a ver a los socialistas, que no estaban cómodos contigo enfrente. Pero, bueno, no debemos echar la culpa a nadie. Nosotros, cada uno, somos lo que queremos o podemos ser. No tenemos por qué poseer la verdad absoluta. Cada uno somos un mundo. Y, en parte, Serrat tiene razón cuando dice que el cantautor lo que tiene que hacer es arte y buenas canciones.

Después de haber encontrado su yo artístico, ¿diría que ha acabado recuperando aquel ‘nosotros’ inicial, pero de otra manera?

Claro, desde el yo. Este libro es un retrato colectivo. El año pasado empecé a dar unas charlas gratuitas en institutos de Vallecas: el 80%, hijos de inmigrantes. Noté que se enganchaban porque les estabas contando la historia de sus padres. Eso no ha cambiado. Les das pistas: por dónde fuiste capaz de escaparte de tu destino, que era ser pobre, mano de obra barata, un bruto sin estudios que iría al fútbol y se casaría a los 20 años. Ese era el destino de mi generación, y lo cambiamos a través de la cultura, la poesía, las asambleas, la capacidad crítica… Sin eso, no estaría aquí. Y ese es el favor que les hago a esos chavales en las charlas. Hoy en las escuelas no pasan nunca de la República, ¡no llegan al franquismo ni a la Transición! No saben y luego pueden banalizar y ponerlo todo al mismo nivel.

¿Transmitir ese mensaje es la misión actual de Luis Pastor?

Tengo varios discos en proyecto, pero mi propósito este año es leer este libro en directo. He visto llorar a más de cuatro y cinco personas siempre en cada local donde lo hago, y cuando digo que teniendo yo seis años “los Reyes me echaron una naranja”, viene luego gente a decirme: “A mí también”.