Varios libros recientes hablan de un activismo desenfadado ante la división, los reproches y las pruebas de pureza que a veces se ven dentro del movimiento.

Da la sensación a veces de que al feminismo le pasa como a la izquierda: cada voz, cada postura, se escudriña buscando sus flecos, sus puntos débiles, sus descosidos, sus pequeñas incoherencias. Como si el objetivo común y principal, la igualdad real entre géneros, se quedase empantanado por una continua riña de gatos. Se critica un anuncio combativo porque la persona que lo hace ha sucumbido en algún momento a las leyes del heteropatriarcado igual que se acusa al comunista de gastarse más de seis euros en un menú del día. Traidores.

Por eso, a veces da la sensación de que lo que debería ser un clamor universal se diluye entre una miríada de opiniones particulares, con sus ‘fans’ y sus ‘haters’ a partes iguales. Con la circunstancia contemporánea de que el cuchicheo de pasillo tiene ahora unos micrófonos llamados redes sociales, y cada comentario a la ligera se maximiza como imperativo categórico. De ahí que muchos anden con pies de plomo a la hora de emitir un juicio o que se haya convertido en algo habitual anteponer un veredicto propio, rígido y no intercambiable, sobre el resto. Estableciendo, por tanto, unas murallas a los que no comulguen a pies juntillas. Lo que siempre se ha conocido como sectarismo y ha acompañado a la izquierda desde su más alpargatados inicios.

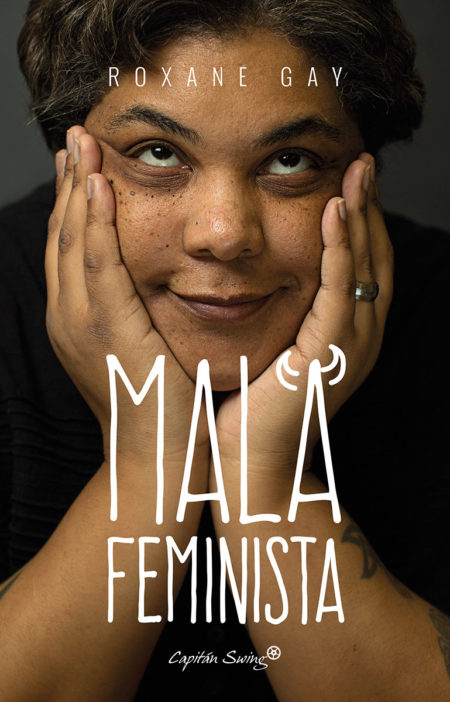

Contra esta tendencia también hay excepciones. Autoras que abogan por el desenfado. Por la inclusión y por la lucha desprejuiciada. Todas, y todos, a una. Un ejemplo es la escritora estadounidense Roxane Gay. Su libro de ensayos ‘Mala Feminista’ acaba de ser publicado en castellano (Capitán Swing, 2016) y reúne algunas de sus reflexiones sobre lo que supone significarse como feminista. Lo hace, insiste, desde la posición de quien escucha letras de rap meridianamente sexistas, quien lee revistas con contenidos que ‘cosifican’ a la mujer o a quien le gustan prácticas sexuales como satisfacer oralmente a su pareja. Esos son algunos de los ‘pecados’, arguye, que el testamento puro no acepta. Que la hacen decantarse hacia el adjetivo de ‘mala’ y que la distancian de aquellas personas que parecen exigir carné y cuota de socio para posicionarse como feminista.

“Entiendo que la gente reniegue del término porque yo también lo hacía. Cuando me llamaban feminista me sonaba a insulto, a ser una víctima rabiosa que odia el sexo y a los hombres”, contesta Gay por correo, emplazando a extractos de sus textos. “El feminismo no es perfecto, pero en su mejor versión ofrece una forma de navegar por este cambiante clima cultural”, añade, “y cuando este no cumple nuestras expectativas, sacamos la conclusión de que el problema es del feminismo en sí y no de las personas que actúan en su nombre”.

Firma habitual en medios como The New York Times, esta escritora de 42 años se cuestiona a menudo si está haciendo lo suficiente. Por un lado, cree que es necesario saber la situación de la que se parte. Ser consciente del punto de salida. Ella se reconoce privilegiada por vivir en un país del primer mundo y tener las necesidades básicas cubiertas, pero remarca la desventaja de su raza o género. “Una vez reconoces tus privilegios ‘no hace falta’ hacer nada. No hace falta pedir perdón por ello. Hay que comprender por qué lo eres, sus consecuencias y seguir siendo consciente de que la gente distinta a ti se mueve por el mundo y lo vive de maneras que puede que nunca llegues a intuir siquiera”.

La llamada a la reflexión sobre el lugar que ocupa cada uno en el mundo también es una llamada a la tolerancia. A señalar esas motas de polvo que afectan a la igualdad, pero también a pelear sin descanso esa meta común que engloba a todas las mujeres. Recuperar la ilusión, diría Iñigo Errejón, volviendo a esa secular fractura del activismo feminista o de izquierdas. Sus 300 páginas acusan a los medios de comunicación de seguir haciendo preguntas distintas según el sexo (más superficiales y frívolas para ellas, generalmente: moda, relaciones amorosas, cosmética, etcétera) o de perpetuar la cultura de la violación, pero también aboga por la libertad a la hora de ver comedias románticas, incluso si la mujer protagonista queda como sujeto pasivo rendido al hombre, o a tomarse como entretenimiento novelas como ’50 sombras de Grey’.

“El feminismo esencial sugiere ira, falta de sentido del humor, militancia, principios inamovibles y una serie de reglas preestablecidas sobre cómo ser una feminista correcta, o al menos una feminista blanca y heterosexual correcta: odiar la pornografía, condenar unilateralmente la deshumanización de la mujer, no atender a la mirada masculina, odiar el sexo, odiar a los hombres, centrarse en la carrera profesional, no depilarse”, bromea en la conclusión. “Obviamente, no es una descripción ajustada, pero se ha visto combada por interpretaciones erróneas durante tanto tiempo que hasta la gente con sentido común ha caído en esa imagen”, expone.

Así lo cree también Diana López Varela. Esta periodista gallega ya goza de dos ediciones de su libro ‘No es país para coños’ (Península, 2016), un ensayo que enumera los tópicos que se expelen contra las feministas, incluso dentro del movimiento. Y lo hace con humor, sin intransigencia, con el lenguaje que se oye a menudo en la calle, en casa, en la escuela. Vamos, que, aun con recriminaciones sobre ciertos comportamientos, insta por un feminismo “cachondo y desacomplejado”.

“Quiero que en el feminismo convivan muchas personas diferentes. No creo que haya uno bueno y otro malo. Todos queremos las mismas cosas, aunque cada uno tenga sus incoherencias. Sí que creo que hay unas líneas rojas o una ‘ética feminista’ que son los principios en los que se basa la búsqueda de la igualdad y el respeto al género femenino que no se puede traspasar. Es decir: yo también puedo bailar reguetón o hacer tonterías por un chico cuando me enamoro, pero creo que lucrarse de una industria construida en un discurso hegemónico y machista (el porno) no es lo mismo. Para mí, puede haber buenas o malas feministas, pero no podemos tirar piedras sobre nuestro propio tejado con actitudes que nos denigran”, razona López Varela por teléfono, que apostilla: “Es positivo que el feminismo se propague por cualquier vía. Las redes sociales han servido para sacarlo de los libros y acercarlo a gente joven. Eso lo ha hecho más divertido”.

Los ‘peros’ que pone la gente a la hora de verse involucrada en el movimiento feminista se deben, según cuenta la autora, a la morfología del término. “Feminismo y machismo se parecen. Y la gente los ve igual. Y como el machismo es negativo, creen lo mismo del feminismo. Lo fundamental es hacer pedagogía y perderle el miedo a declararse feminista”, explica. “Creo que el feminismo es la última gran revolución en una sociedad en la que ya se habían conseguido muchos avances”.

“Mucha gente piensa que ser feminista es simplemente creer que las mujeres somos mejores que los hombres”, argumenta Alejandra Núñez, editora jefa de Broadly en español. Por eso, dice, “hay peña que te sale con lo de ‘yo no soy ni feminista, ni machista, yo quiero la igualdad para todos” y considera “una pena” que exista “tanto odio” hacia las palabras ‘feminista’ o ‘feminismo’ “por pura ignorancia y desconocimiento hacia lo que realmente significan”. Núñez cree que las redes sociales, en este sentido, han ayudado a eliminar estigmas femeninos, crear espacios de confianza y comunidades donde las mujeres se sientan más libres y cómodas para hablar. En este sentido, la diversidad ha llevado a la confrontación de pareceres: “Es curioso, porque según a quién preguntes te dirá que hay un mal feminismo en personajes como Beyoncé y series como Girls, mientras que para otras el mal feminismo es el supuesto ‘feminismo radical’, las feminazis, etc. Mi opinión es que existen varios feminismos, pero no creo que clasificarlos como ‘buenos’ o ‘malos’ sea válido. Un movimiento que lucha por acabar con el patriarcado no puede ser malo”, defiende.

Con sus ’10 ingobernables’ (Libros del KO, 2016), la periodista June Fernández ha querido contar historias de disidencia, excentricidad y de contradicción. “A la hora de valorar el compromiso, surgen problemas de coherencia –que en realidad es aplicable a todos los movimientos sociales- y parece que exista un ‘feministómetro’ que puntúe cuánto eres de feminista”, responde esta activista por teléfono. “La lucha implica conciencia, pero sabiendo que todo no se puede cumplir. Y aceptándolo. Es como el reproche de que estés contra el imperialismo y bebas Coca-Cola o que te compres algo en Zara pero defiendas el consumo ético”.

¿Ha provocado fricciones tal nivel de exigencia? “El feminismo se ve con antipatía y se análoga al machismo como algo radical. Nos han intentado colar lo del ‘hembrismo’ para desprestigiarnos, igual que se habla de ‘feminazis’ o de ‘feministas buenas’ como Beyoncé o Emma Watson, que hablan pero no incomodan”, afirma, calificando de “tenderle trampas” al movimiento para menospreciarlo. Ataques, vaya, como sufre la izquierda desde la caverna.

“Creo que lo que falta a la gente es memoria. Las acciones feministas siempre han sido muy salvajes. Se ha hecho feminismo desde la academia y desde la calle y no es que haya variado, sino que se ha plegado en un abanico mayor”, indica la directora de la revista digital Pikara Magazine. “Hay que reconocer que muchas mujeres no se han visto identificadas con el feminismo, pero con internet es mucho más autónomo. El ‘ciberfeminismo’ ha puesto en el tablero a mucha más gente. Las trabajadoras sexuales o domésticas, por ejemplo, han tenido más acceso a la protesta. Y tiene que haber mucho más reconocimiento en todo el mundo, libre de complejos”, argumenta. “El feminismo ha de ser como el marxismo. Se puede estar en contra, pero se reconoce como un movimiento amplio”, concluye, emparejándose con un término de la izquierda política del que el socialismo obrero español renegó, aumentando esa pluralidad de posturas que, a veces, excluyen más que arropan.

Autor del artículo: Alberto G. Palomo

Ver artículo original