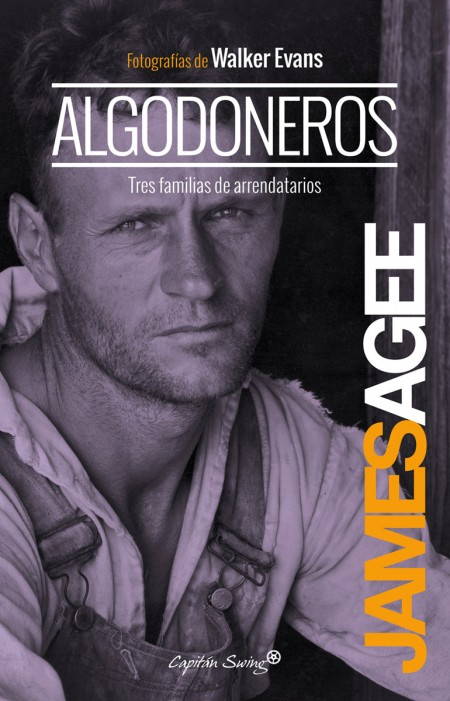

No hace demasiado, gracias a la salida al mercado de Aisthesis de Jacques Rancière, rememorábamos la radicalidad de Elogiemos ahora a hombres famosos (1941), aquel irrepetible no-libro en el que Agee, dentro y a la vez fuera de la cultura generada durante la crisis y el New Deal, se alineaba con Whitman, Proust o Flaubert a la hora de trascender estéticamente la vida miserable de tres familias de algodoneros de Alabama. Fue aquel un libro excesivo, desordenado, acronológico, donde el reportaje fotográfico de Walker Evans se presentaba sin las leyendas que suelen calmar el vértigo de significados de cualquier instantánea y la pluma de Agee se perdía en un fraseo largo, sinuoso, que a veces devenía en un hipnótico y minucioso inventario de objetos y azares. Y es que, como recordaba el filósofo francés, más que la reunión de los detalles significativos de una realidad cualquiera -fin último del arte del reportaje-, Agee se proponía tantear la totalidad inagotable de cualquier instante, reuniendo las conexiones espacio-temporales que mudaban en vertiginosa toda existencia: era lo menos que podía hacer el voyeur, cantar un poema alimentado por las injusticias de las vidas sacrificadas.

Con la publicación de Algodoneros. Tres familias de arrendatarios se entiende mejor todo lo expuesto más arriba, pues este original, un informe de treinta mil palabras que se descubrió casi medio siglo después del temprano fallecimiento del escritor, es la base de Elogiemos ahora a hombres famosos y responde al encargo de la revista Fortune para que Evans y Agee reflejaran en el verano de 1936 cómo se vivía en la América profunda durante los años de recesión económica y espíritu regenerador (la revista del imperio de Henry Luce, basada en grandes reportajes fotográficos y en artículos sobrios, neutros y documentales, nunca llegaría a publicarlo en su legendaria sección “Vida y circunstancias”). Pero es una base muy particular, ya que si bien proporcionó la experiencia para el futuro ensayo literario de Elogiemos… -en el que, por ejemplo, las tres familias de aparceros ya portaban nombres ficticios-, es indudable que también ofreció a Agee la constatación de que el periodismo se le quedaba corto en su empeño por transmitir lo observado y vivido junto a los Burroughs, los Fields, los Tingle y su ejército de niños medio-vivos o ya muertos por malnutrición y enfermedad.

A este primer intento de narrar Alabama, el redactor de plantilla ya llegaba con la conciencia preparada, habiendo sabido separar -como aconsejara Simone Weill- las injusticias del sistema en el que uno está metido (“Los sentimientos que me produce [la empresa en la que trabaja] van desde una suerte de aprecio exigente y masoquista sin entusiasmo ni fe, hasta náuseas, directamente, ante la visión de este símbolo $ y de este % y de estos tantos más o menos millones”), de las tragedias esenciales (“Pero sospecho […] que la culpa es mía: detesto cualquier empleo en esta tierra, en tanto empleo y estorbo y semisuicidio”), y lo que le devuelve la mirada, el producto de la alianza de feudalismo y capitalismo estampada a fuego en la blancuzca carne de un puñado de almas a las que se les había robado toda virtualidad, afianza su sensación de cul-de-sac: la enorme responsabilidad de quien escribe sobre los desfavorecidos, los conflictos con la empresa que quiere vender y conmover, la imposibilidad de ceñirse a los formatos preestablecidos, a las fórmulas de una rutina periodística presa del compromiso de la descripción y de ligar los detalles a contextos y causas. Así, antes de que su estilo, en Elogiemos…, se compenetrara con el de Proust, Joyce o Woolf, el Agee de Algodoneros opta por el relato calladamente indignado, enriquecido por destellos de ironía contra todos aquellos (sociólogos, educadores, periodistas) que pretendían parchear con teorías apresuradas una situación irresoluble sin un cambio radical en las estructuras socio-económicas del país. En estas letanías de Agee, rotas por la mirada límpida y dignificante de Evans, se asientan esas pequeñas recolecciones de materiales, anécdotas turbadoras y constataciones deprimentes (sobre el dinero, el cobijo, la comida, la educación o el ocio) que más tarde en Elogiemos… hallarán la horma literaria definitiva: una manera con la que recortar estas vidas ultrajadas de un fondo infinito; también la que permite al testigo amortiguar la culpa y la mala conciencia de quien hace arte en nombre de otro, a partir de un descomunal holocausto.

No se debe creer por esto, sin embargo, que la prosa de Agee sea en Algodoneros descuidada o meramente funcional. La indignación moral y la ironía dan lustre subterráneo a sus constataciones, y el particular vuelo lírico del de Knoxville se deja sentir en no pocos momentos del reportaje. Inolvidables, por ejemplo, son sus apuntes sobre los negros, a los que dedica un apéndice al comprender que no habría cantidad de papel suficiente en el mundo para hacerles justicia: “Decir que es gente despreocupada es una sandez. Decir que se distinguen por su alegría de vivir tanto como los blancos […] por su apatía y tristeza en el vivir es sencillamente verdad. Que son ricos en emociones y garbo y casi sobrenaturalmente poderosos como seres es difícil de advertir. […] Aman con una elegancia lujuriosa y se desenamoran con una franqueza que muy pocos blancos de Occidente han logrado desde tiempos de San Pablo”.

Ver artículo original